适配体在手性药物拆分中的应用(二)

发布时间:2022-09-15

一、什么是适配体

适配体的概念由Ellington和Szostak在1990年首先提出,可细分为核酸适配体与肽适体,其中核酸适配体是长约25-80个碱基的寡核苷酸序列,当前主要采用指数富集的配体系统进化技术(SELEX技术)进行核酸适配体的筛选。

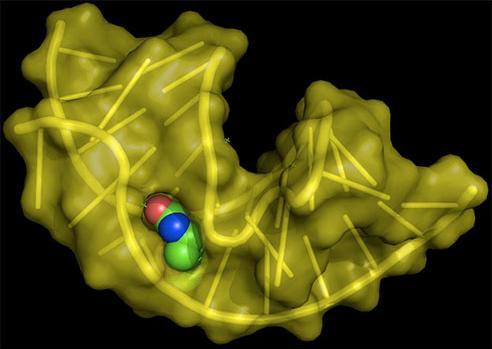

核酸适配体通常折叠成不同的三维结构,并能够以非常高的亲和力结合目标分子。近年来筛选了大量的针对小金属离子、氨基酸、有机分子、蛋白质、病毒、细菌、细胞的适配体,已经在各种疾病的治疗与诊断、检测重金属残留、检测细菌以及氨基酸的检测等领域有广泛的应用。

对于手性药物,就可以通过有效的筛选过程使得核酸适配体能够强烈地识别目标对映体,进而有效地分离一对对映体。

二、适配体的优势

相较于传统亲和分子,适配体具有许多优势:

1、亲和力强,适配体与靶分子的结合物的解离常数一般可以达到nmol/L。

2、易于修饰,在不影响其与靶分子结合的前提下,可以容易地修饰上不同功能的基团。

3、特异性强,可以区分小分子目标物之间的差别。

4、稳定性好,变性后可以复性。

5、易生产,可以通过化学合成,自动化筛选。

同时,适配体的手性固定相具有非常强烈的对映体选择性,通常会表现出较高的分离度,这种性能不仅可以对对映体杂质进行检测,并且可以开发出更加高效的分离方法。

三、核酸适配体在手性识别与拆分中的应用

基于适配体的检测方法一般是将适配体修饰上各类标记物如荧光探针、电化学活性物质、化学发光试剂等,当适配体与靶分子特异性结合时,其适配体结构将发生变化从而导致其电荷密度、空间位阻、吸附性质等的变化,进而转化为可检测的电化学、光信号进行检测。

荧光适配体生物传感器主要利用荧光基团修饰的适配体与靶分子结合后产生的荧光各向异性和荧光强度的改变来实现对靶分子的检测。

Yuan的团队发现羧基荧光素(FAM)标记的核酸适配体(FAM-Apt)具有很强的荧光,其荧光强度在pH为7.2的Tris-HCl缓冲液中被金纳米(AuNps)显著猝灭,在该猝灭体系中加入D/L-Arg后,荧光强度不同程度恢复。因此,基于FAM-Apt&AuNps荧光探针,建立了手性识别D/L-Arg的方法。

电化学适配体传感器一般通过将具有电化学活性识别元件与修饰了适配体的电极结合而进行检测,结合后会改变电子传递从而使得电流、电压等电信号发生改变,我们就可以通过检测到电信号的变化来检测手性物质。

Challier等人以Tyrosinamide为例,可以在一分钟之内检测到非外消旋混合物中的另一种微量异构体,检测限达到了0.1%,该方法用于血清中L-Tyrosinamide的检测。Du等人利用石墨烯-介孔二氧化硅-金纳米粒子来放大电信号,检测Vasopressin混合物中的D-Vasopressin的灵敏度可以达到5ng/mL。

基于毛细管电泳的手性检测一般采取竞争结合模式,通过检测适配体-靶分子复合物来达到分析目的。Peyrin等人利用L-RNA作为靶分子的特异受体,而L-RNA是抗D-精氨酸的,因此该方法可以快速检测出混合物中微量的D-精氨酸杂质。

基于比色法的手性检测较为简单,可以通过肉眼观,一般利用纳米金或者纳米银作为指示剂标记在生物大分子上,该方式不会影响分子生物活性。Ren等人首次提出该方法,将可以特异性识别D-vasopressin的适配体作为手性选择试剂。

亲和色谱在许多领域中都有广泛应用,在《适配体在手性药物拆分中的应用(一)》中已经介绍了许多在色谱中作为固定相的材料,这些材料都具有特殊的结构可以与手性分子相结合从而进行手性分离。因此适配体作为亲和配基,要与带分离的对映异构体有不同的亲和性。

基于此原理,Peyrin的课题组将对靶分子有特异性的核酸适配体首次应用到液相色谱的手性分离。将适配体作为固定相的过程如下:高温使得适配体变性,利用桥联剂将适配体结合到色谱柱内壁并且不破坏其活性,一般使用简单的非共价键链霉亲和素-生物素桥联法。随后Peyrin小组通过研究流动相PH值、柱温等操作参数之后,设计了抗-D-组氨酸的L-RNA适配体的亲和柱,能够极强地识别L-和D-组氨酸,使用了30天后,淋洗的流动相体积达到了1600倍柱体积后,柱的亲和活性并没有明显的波动,大幅度提高了体系的稳定性。

除了将适配体应用到CSP法中,也可以将适配体作为手性添加剂达到分离手性化合物的目的,即将手性选择试剂添加到背景缓冲液。

Ruta等人将抗-L-精氨酸RNA适配体作为靶特异性手性添加剂,能对D-精氨酸进行特异性识别,但是在15 ~ 50℃的条件下,无法从分离窗口观测到靶对映体,只有温度极高才可以观察到D-精氨酸的峰。Chen的课题组采用区带灌注结合胶束电动色谱,在室温下分离色氨酸,9分钟实现了对映体的分离。